Publicado em 1976, “O Beijo da Mulher-Aranha” permanece como um dos romances mais potentes para compreender não apenas a ditadura argentina, mas as formas de repressão que sustentaram aquele regime.

A cela compartilhada por Valentín, militante de esquerda, e Molina, homossexual apaixonado por melodramas, não funciona só como cenário: é uma síntese do modo como o autoritarismo latino-americano perseguiu, com igual violência, tanto a dissidência política quanto a dissidência sexual.

O livro desmonta a ideia de que a ditadura foi apenas um fenômeno militar ou institucional: ela foi também moral, social e afetiva. Há tortura, censura e vigilância, mas há também cumplicidade civil, apatia coletiva e a crença de que certos corpos merecem ser punidos.

O enredo é simples e brutal: dois prisioneiros, isolados, conversam para continuar vivos. Molina narra filmes românticos, com heroínas sacrificadas e amores impossíveis, enquanto Valentín debate revolução, luta armada e a estrutura de opressão do Estado.

O choque inicial entre os dois, marcado por preconceito, recusa e desconfiança, vai se transformando numa troca que desmonta certezas ideológicas e identitárias.

O romance funciona como laboratório de consciência: um aprende a ver o desejo como força política, o outro começa a perceber que nenhuma revolução é completa se reproduzir as mesmas hierarquias de gênero e moralidade.

A estrutura do livro é decisiva para seu impacto. Não há narrador, só diálogos. Não há descrição psicológica, só voz. O leitor é obrigado a ocupar o espaço da cela, a ouvir, a preencher as lacunas.

Puig transforma o melodrama em método literário: aquilo que muitos críticos consideravam “popular”, “excessivo” ou “kitsch” é usado como arma narrativa contra o realismo masculino e viril dominante na literatura do boom latino-americano.

O que se chamou mais tarde de romance queer não é mero rótulo de sexualidade, mas afirmação de que o corpo que ama fora da norma é também corpo que resiste ao Estado.

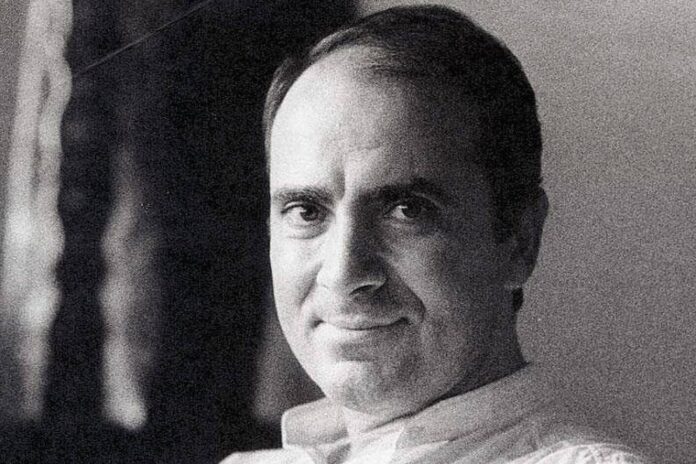

A recepção inicial do livro foi hostil. A ditadura proibiu sua circulação. A crítica argentina o tratou como obra menor. Puig já vivia fora do país havia anos, depois de tentativas frustradas no cinema em Roma e sucessivos conflitos com editores e escritores que o rejeitavam por destruir as fronteiras entre a alta literatura e a cultura de massa.

Depois da publicação, seu exílio se tornou definitivo. Viveu no México, no Rio e em São Paulo, onde escreveu roteiros, ensinou literatura e tentou filmes que nunca se realizaram. Morreu em 1990, em Cuernavaca, sem ter retornado à Argentina.

A consagração viria de forma tardia, em 1985, com o filme de Hector Babenco, estrelado por William Hurt e Raul Julia. A adaptação levou o romance a outro público e transformou seu impacto cultural.

Sônia Braga, que participou das primeiras etapas do projeto, escreve na contracapa desta nova edição: “Como atriz, tive o privilégio de mergulhar no universo único de Manuel Puig, com ele ao meu lado, durante os ensaios do filme. Foi um presente raro, com aquele olhar afiado e a paixão vibrante de quem conhecia cada fotograma dos filmes de sua vida”.

A observação não é só afetiva: reforça a relação visceral de Puig com o cinema, eixo central de sua escrita. Uma nova versão cinematográfica da obra acaba de sair nos Estados Unidos, com Jennifer López e Diego Luna.

O escritor argentino Patricio Pron destaca no posfácio da nova edição que Puig é “o grande escritor do relato cifrado, aquele da ocultação sagaz da informação narrativa, o do realismo mais obstinado e da certeza de que a única realidade que existe é a do conflito entre o desejo e a convenção”.

A leitura de Pron recoloca Puig não como figura lateral do boom, mas como autor que fez da linguagem uma forma de desobediência e da ambiguidade um dispositivo político.

Quase 50 anos depois, o livro permanece como documento estético e político. Em tempos de vigilância digital, moralismo restaurado e criminalização das identidades dissidentes, a cela de Puig continua a funcionar como metáfora do continente.

O romance desmonta a ilusão de que a ditadura terminou no dia em que os militares deixaram o poder. O que o livro revela é que a repressão sobrevive quando o desejo continua sendo tratado como ameaça. Valentín, Molina e seus silêncios ainda falam muito mais sobre nós do que sobre 1976.